Gn 3,9-15

Sal 129(130),1-2.3-4ab.4c-6.7-8.

2Cor 4,13–5,1

Mc 3,20-35

Las tres escenas que aparecen en el evangelio de la liturgia de este domingo, siguen, en cierto modo, una progresión que tiende a clarificar y definir la relación que se establece entre Jesús y algunos personajes que, asumiendo la característica de figuras o modelos de actitud, desfilan ante Él. Al mismo tiempo, estas relaciones nos dan a entender que Jesús no siempre tuvo tranquilidad y calma durante el ministerio público, sino que a menudo tuvo que afrontar incomprensiones — incluso de sus mismos parientes —, oposiciones y críticas muy duras de parte de sus adversarios.

La primera parte del fragmento, Mc 3,20-21, presenta el primer modelo: los parientes de Jesús (que volverán a reaparecer en la tercera escena, Cf. Mc 3,31). Están preocupados por la situación que vive Jesús y por las cosas que oyen decir de Él: “Está fuera de sí” (Mc 3,30). Esta acusación, que en consideración del contexto debe ser atribuida a los enemigos de Jesús y no a sus parientes, indica que Jesús está enfermo de mente y de espíritu, y a esta “enfermedad” se tiene que atribuir su modo de hablar y de actuar, todo lo cual sería condenable y podría acarrearle incluso la muerte (Cf. Mc 3,6). Es cierto que estos rumores manifiestan una clara incomprensión de Jesús y de su obra, y que habrían podido causar vergüenza y desasosiego en sus parientes más cercanos, pero detrás de ese deseo de ir a cogerle para que regrese a Nazaret también se encuentra el corazón de una madre (Cf. Mc 3,31) que no quiere que su hijo sufra ninguna violencia y que desea que retorne a su casa y pueblo por un tiempo, hasta que se serenen las aguas y los encendidos ánimos de la gente que lo mira mal.

En la segunda escena: Mc 3,22-30, que explica el porqué de la primera y de la tercera, se presentan unos escribas bajados de Jerusalén. Encarnan el rechazo total y, de algún modo, satánico del ministerio y de la persona de Jesús, puesto que para ellos Jesús es un endemoniado, alguien que encarna el mal, aquel que «está poseído por Beelzebul y por el príncipe de los demonios expulsa a los demonios» (Mc 3,22). Por lo tanto, según ellos, Jesús es un tentador y un mentiroso en todo lo que dice, obra y pretende ser, un falso profeta en toda regla. Sin embargo se equivocan completamente, pues Jesús jamás ha sido cómplice de Satanás, sino su opositor más radical, contra el que combatirá hasta vencerlo por medio de su pasión, muerte y resurrección. Son ellos, los escribas venidos de Jerusalén y el resto de adversarios, los que se ponen inconscientemente del lado del Maligno al intentar desprestigiarlo y minar su autoridad de cualquier modo, hasta llegar a acusarlo de ser un secuaz de Beelzebul.

Jesús, después de mostrar lo absurdo de tal argumentación mediante la parábola del Reino y de la casa dividida (en tanto en cuanto Satanás no se rebela contra sí mismo; Cf. Mc 3,23-26) y de dejar sobrentendida su victoria sobre el Maligno con la parábola del hombre-más-fuerte (= Jesús) que ata al hombre-fuerte (= Satanás; Cf. Mc 3,27) y saquea su ajuar (= libera a todos los hombres del dominio del Mal, Cf. Heb 2,14), denuncia con firmeza que sus adversarios están obrando con absoluta mala intención y afirma que están “blasfemando contra el Espíritu Santo” (Mc 3,29). Jesús está lleno del Espíritu Santo, “rebosa” de Él (Cf. Mc 1,8.10; Jn 7,37-39), por lo que todas sus palabras, todo su modo de ver las cosas y las personas, de comprender y de obrar, lo realiza movido por dicho Espíritu de amor, de paz, de luz, de verdad. Por eso, la blasfemia contra el Espíritu supone no reconocer y rechazar obstinadamente las acciones de Dios en los signos de su Espíritu, cerrarse al aspecto positivo y liberador de la predicación profética de Jesús y a su actividad, interpretándolas como acciones demoníacas. Quien alcanza este nivel de odio y rechazo hace imposible la salvación y casi sella su destino y condena definitivas, es la reacción extrema que elimina la luz declarándola tiniebla, que combate el bien declarándolo malo.

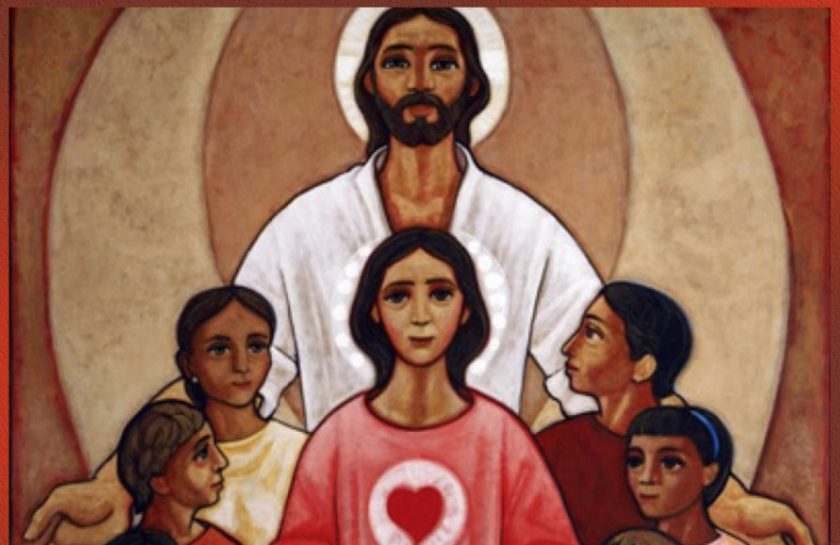

La tercera escena, Mc 3,31-35, en contraste con la precedente, trasluce esperanza. Los protagonistas son aquellos que, movidos por Dios-Padre, intuyen el misterio de la persona de Jesús y acogiendo su Palabra en su buen corazón se convierten en su verdadera familia. En efecto, el discípulo de Jesús es aquel “que cumple la voluntad de Dios”, y ésta es la condición necesaria para entrar a formar parte de su verdadera familia: «He aquí mi madre y mis hermanos» (Mc 3,35). Para Jesús su relación con el Padre y su dedicación total a la realización de la obra que le ha confiado está por encima de todo, también de las relaciones familiares. Por eso se siente más íntimamente unido a aquellos que cumplen la voluntad de Dios (Cf. Jn 6,39; 7,17; Mt 26,42) que con aquellos que son simplemente familiares suyos por vínculos carnales.

La fe viva y auténtica es el único camino que nos muestra como verdaderos cristianos, y nos une profundamente a Jesús como familiares suyos: hermanos, hermanas y madres (Cf. Mc 3,35). Para Él los vínculos espirituales son los que verdaderamente cuentan, los que permanecen para siempre, ya que Dios es espíritu y los que le pertenecen le adoran en espíritu y en verdad (Jn 4,24).

Estos aspectos fundamentales sobre la relación con Jesucristo y con Dios que son iluminados por la lectura evangélica, también son propuestos de modo simbólico en la primera lectura, tomada del Génesis y transmisora de la teología de la tradición yahvista, que se fecha en torno al s. x a.C. Los capítulos 2–3 del Génesis presentan un cuadro paradigmático de la historia y de la humanidad en base a la elección fundamental que el ser humano tiene ante sí de elegir el bien o el mal. Gn 2 expone la elección de “la voluntad de Dios” y los frutos que de ella proceden: la armonía entre el hombre y Dios, entre el hombre y la mujer, entre el hombre y la creación. Gn 3 narra la elección de la propia voluntad movida por la insidia diabólica, lo que provoca ruptura y división en todas las relaciones del ser humano, ya sea consigo mismo, ya sea con Dios, con las personas o con el mundo. El descendiente de la mujer representa la línea de los justos que retornan a Dios y a su proyecto, mientras que la descendencia de la serpiente representa la línea del pecado que se separa de Dios. La tradición judeo-cristiana verá en el descendiente de la mujer que opta por el bien el signo del Mesías, guía del pueblo de los justos, mientras que en la serpiente, que para el autor antiguo era símbolo de la idolatría, la misma tradición ha visto la fuerza demoníaca que atrae hacia sí a los pecadores, violentos e injustos, y organiza en el seno de la historia humana el rechazo frontal a la voluntad de Dios (Cf. Sab 2,24).

Ahora bien, el relato de Gn 3 se transforma implícitamente en una llamada a seguir el camino del bien y a luchar para que el Reino de Dios se extienda a todos los hombres, no obstante los intentos perversos del Mal. Una llamada que Dios continúa dirigiéndonos a cada uno personalmente: “Adán, ¿dónde estás? ¿Por dónde te encaminas?”. Quiere así llevarnos siempre a la luz, sacarnos del miedo, de la cueva en que, dentro de nosotros, nos hemos encerrados por haber seguido la insidia satánica. Quiere conducirnos a la simplicidad original, a que, acogiendo su misericordia, reconozcamos nuestro pecado sin echar la culpa al otro y nos unamos profundamente a Él “cumpliendo su voluntad”.

También la segunda lectura muestra que el apóstol Pablo tuvo que afrontar situaciones de sufrimiento y dificultad, y confirma que lo que importa es el hombre interior, el espiritual: «Por eso no desfallecemos. Aun cuando nuestro hombre exterior se va desmoronando, el hombre interior se va renovando día a día» (2Cor 4,16). Pablo se encuentra unido a Jesús y a Dios por la fe y sabe que unido a Él, viviendo en sí mismo el misterio pascual, verá la luz de la resurrección después de la oscuridad del sufrimiento y de la muerte. Y lo vive de tal modo que, en comparación con la gloria y la felicidad que espera, le parecen de muy poca importancia los dolores presentes: «En efecto, la leve tribulación de un momento nos produce, sobre toda medida, un pesado caudal de gloria eterna, a cuantos no ponemos nuestros ojos en las cosas visibles, sino en las invisibles; pues las cosas visibles son pasajeras, mas las invisibles son eternas» (2Cor 4,17-18).

Pablo está seguro de tener una “morada eterna” hecha por Dios (2Cor 5,1). Dicha morada es el cuerpo glorioso de Cristo del que formamos parte por el bautismo y en el que, tras la muerte, nos acogerá plena y perfectamente para introducirnos en el seno de Dios y hacernos partícipes de su amor y alegría. Jesús nos acompaña, protege y guía en nuestra vida (Cf. Mt 28,20) y nos anima, hoy y siempre, a crecer más en la comunión con Él como hermano, hermana y madre, cumpliendo la voluntad del Padre. Él nos espera en el cielo, Él es nuestra morada y en Él debemos vivir, llenos de esperanza y caridad, todos y cada uno de los momentos de nuestra vida.