Is 61,1-2a.10-11

Sl: Lc 1,46-48.49-50.53-54

1Te 6,16-24

Jn 1,6-8.19-28

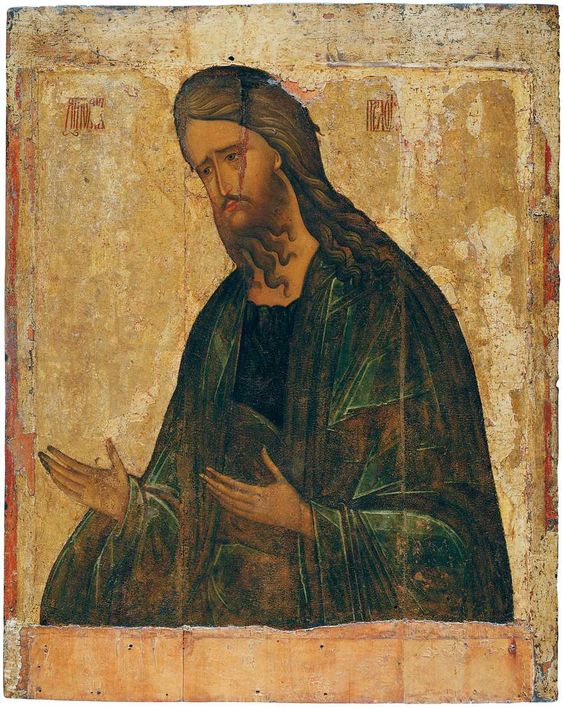

La figura de Juan el Bautista, Precursor del Mesías esperado, retorna al centro de la liturgia de la Palabra en este tercer domingo de Adviento. Y lo hace como testigo enviado por Dios, para dar testimonio de aquello que no es (Jn 1,19-21), de aquello que es (Jn 1,22-23) y de Aquel que viene detrás de él y que ya se encuentra en medio del pueblo (Jn 1,25-27).

Dios ha “rasgado los cielos” y, como desvela el prólogo joánico, su Verbo ha descendido sobre la tierra para hacerse hombre e introducir definitivamente la eternidad en el proceso y desarrollo de la historia humana al hacerla morar en el corazón del hombre. Así es, Dios ha descendido al nivel humano en la persona y misión de Jesús, su Hijo unigénito, pero su realidad divina no se conoce simplemente con ver su presencia física. Él es la Palabra que todo lo ha creado y sostiene, la Vida por la que todos existen y “la Luz que ilumina a todo hombre” (Jn 1,9), pero los hombres no la conocen, ni — a diferencia de la luz del sol — se encuentran de manera natural dentro de su resplandor. Jesús es la Palabra, la Vida, la Luz que ama al hombre y le viene a salvar, a unirle con Dios, pero necesita alguien que le interprete correctamente según Dios y le señale como aquello que verdaderamente es, ya que Jesús no se impone, ni violenta las conciencias, ni oprime las voluntades. Se presenta como uno más entre los hombres, al que es posible evitar, ignorar, negar y del que es posible, por tanto, “pasar” de largo.

Sí, porque el ser profundo de Jesús permanece escondido a la simple vista humana, necesita testigos. Juan el Bautista es su primer testigo, aquel que sitúa e interpreta en el horizonte de la historia humana la Palabra encarnada, la presencia excelsa del Logos divino hecho hombre, acercando a la mente humana su verdadera realidad de Palabra, Vida y Luz. Juan es el testigo cuyo testimonio tiene la finalidad de que “todos crean por su medio” (Jn 1,7), pero tampoco obliga a nadie. Su testimonio es veraz y quien le crea accederá a la encarnación escondida de la Luz en la persona de Jesús, le conocerá como la Luz del mundo y como la Luz que ilumina su propio ser, vida, historia y destino de salvación y de comunión con Dios.

Pero no es fácil ser testigo de esta Luz. La actividad de Juan, sobre todo su peculiar bautismo de conversión para el perdón de los pecados, conmovió a todo el pueblo y llegó, muy pronto, al conocimiento de las autoridades de Jerusalén, que, sin tardanza, enviaron una embajada donde él, formada por sacerdotes, levitas y fariseos, para interrogarle sobre su persona y ministerio como si estuviera delante de un proceso judicial. Era necesario que Juan desvelase públicamente quién era y qué pretendía con su testimonio.

La primera pregunta se centra sobre su identidad mesiánica: «¿Quién eres tú?» (Jn 1,19). Y Juan confiesa inmediatamente: «Yo no soy el Cristo»; casi como contraponiendo su respuesta al conocido “Yo soy”, que identifica a Dios y que posteriormente Jesús pronunciará repetidamente, y de manera absoluta, en relación con su persona (Cf. Jn 8,24.28.58; 13,19).

Seguidamente, teniendo en cuenta que, después del exilio babilónico, se había hecho muy popular la espera del retorno de Elías antes del Día del Señor (Cf. Mal 3,23-24; Sir 48,8-10), los sacerdotes y levitas le preguntan a Juan: «¿Eres tú Elías?» (Jn 1,21). No quieren conocer su identidad física, pues ya saben que es Juan “el Bautista”, sino que desvele si la función que está ejerciendo se relaciona o no con la llegada inminente del Día de YHWH anunciado por los profetas. Pero Juan también niega tajantemente que sea Elías: «No lo soy»; lo cual ni niega ni excluye el que haya obrado (de manera inconsciente) el rol de aquel profeta en relación con el Cristo (tal y como el mismo Jesús lo constata en Mc 9,11-13).

A continuación le preguntan si es el profeta semejante a Moisés prometido en la Torah (Cf. Dt 18,15-18): «¿Eres tú el Profeta?» (Jn 1,21). Esta cuestión se refiere al profeta escatológico que la tradición popular hebrea había terminado identificando con el Mesías (Cf. Jn 7,40-41), y Juan rechaza nuevamente ser identificado como tal.

Con esta triple negación sobre sí mismo, Juan excluye y descarta absolutamente que él sea el Mesías esperado para el final de los tiempos. Ahora bien, dado que habla como testigo de Dios y reivindica ser creído, la embajada jerosolimitana necesita saber algo concreto sobre su persona y misión para ubicarlas o no en el camino de la redención que YHWH realiza con su pueblo, por lo que insiste en preguntarle: «¿Quién eres, pues, para que demos respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo?» (Jn 1,22). Juan confiesa entonces que él es simplemente “una voz” que grita anunciando la venida del Señor y exhorta a prepararse a ella: «Yo soy “una voz del que clama en el desierto: Enderezad el camino del Señor” como dijo el profeta Isaías» (Jn 1,23; Cf. Is 40,3). Juan, que ha confesado y subrayado desde el principio que no es ni el Cristo ni Elías ni el profeta, afirma ahora que su misión no sólo es importante y necesaria como preparación para la venida del Señor, sino que se ajusta también plenamente con aquello que Dios ha realizado en la historia salvífica y con aquello que ha proyectado hacer y quiso dejar testificado y revelado en las Escrituras.

Aquel que viene detrás de Juan es el mismo Señor, “Dios con nosotros”. Un personaje que ya está “en medio del” pueblo, porque es el Mediador definitivo entre Dios y el pueblo, aunque el pueblo no le conozca (Jn 1,26). Pero no sucede así con Juan, ya que él es tan consciente de la excelsa dignidad de “Aquel que viene” que no se considera ni siquiera digno de “desatarle la correa de su sandalia” (Jn 1,27), es decir, de realizar a dicho Señor el servicio más humilde del esclavo. Ahora bien, al mismo tiempo y atendiendo a la ley del levirato (Dt 25,5-10; Cf. Rut 4,8), manifiesta con esa actitud, de manera simbólica, que renuncia a cualquier derecho matrimonial sobre la esposa, referida aquí a Jerusalén (a la que los enviados venidos de la Ciudad Santa estarían representando).

Por consiguiente Juan no se atribuye nada que no le haya sido concedido por Dios y sabe que “Aquel que viene detrás de él” es el legítimo esposo de Jerusalén y del pueblo de Dios, tal y como se lo confirmará más adelante a sus propios discípulos: «Nadie puede recibir nada si no se le ha dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: “Yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de Él. El que tiene a la novia es el novio; pero el amigo del novio, el que asiste y le oye se alegra mucho con la voz del novio. Esta es, pues, mi alegría, que ha llegado a su plenitud» (Jn 3,18-29). Juan se manifiesta como un auténtico y fiel amigo del Esposo al considerarse a sí mismo indigno de realizar el signo de “desatarLe la correa de la sandalia” para mostrar así un pretendido derecho sobre la novia-Israel, puesto que este derecho, y Juan lo tiene muy claro, sólo a su Amigo, “el que viene detrás de él”, le pertenece por ser el Mesías.

También goza de importancia simbólica el lugar donde está aconteciendo este interrogatorio. La Betania aquí aludida no debe ser confundida con el pueblo donde viven Marta, María y Lázaro, emplazado a unos 3 Km de Jerusalén (Jn 11,1), ya que se trata de la Betania situada en la Transjordania, en el confín este de la Tierra Prometida, lugar que simboliza la zona de entrada a la verdadera Tierra Prometida. Queda así sobrentendido que el pueblo preparado por Juan ya no seguirá a Josué (= “Jesús” en griego) sino a Jesús (Cf. Jn 10,40), el verdadero Salvador y guía que ya no introducirá al pueblo en la tierra de Canaán sino en el mismo Cielo.

Presentándonos la figura de Juan el Bautista en relación con Jesús, el Mesías y el Hijo de Dios, la liturgia de este domingo de Adviento nos invita a creer a los testigos del Evangelio y, en particular, a la Iglesia. En ella no sólo se nos anuncia el mensaje evangélico y se nos da a conocer la persona de Jesús; sino que recibimos también el bautismo del Espíritu que nos introduce en el conocimiento de Dios-Padre y en la comunión con el Dios trino, fuente de la Luz y de la Vida. Por este motivo, también nosotros, como discípulos de Jesús, estamos llamados a ser sus testigos y “luz de los hombres” (Cf. Mt 5,14), siendo conscientes, como Juan, de que esta Luz brilla “secretamente” y reclama, para acceder a ella, las llaves interpretativas y existenciales del testimonio y de la fe.